(Conferencia de D. José Ramón Muelas) (1992)

AUTOR : José Ramón Muelas García. Depósito Legal : VA 519/92

COLABORADORES : Ilmº Ayuntamiento de la villa de Tordesillas

Asociación de Empresarios

Tordesillas. Julio 1.992

(Conferencia de D. José Ramón Muelas) (1992)

AUTOR : José Ramón Muelas García. Depósito Legal : VA 519/92

COLABORADORES : Ilmº Ayuntamiento de la villa de Tordesillas

Asociación de Empresarios

Tordesillas. Julio 1.992

Quien no ha corrido delante de un toro en campo abierto; mas cerca o mas lejos, pero siempre pendiendo sobre él la incertidumbre. Quien no se ha encaramado sobre los maderos de una talanquera "..a ver pasar el encierro ..". Quien no ha sentido resonar en su interior una voz que le ordena intervenir ... no sabe lo que son toros corridos; caso que, evidentemente, no es el de los aquí reunidos. Seguro que entre vuestros recuerdos más sólidos, todos, pondríais algún lance de toros corridos.

De entrada, vamos a distinguir dos tipos de actos taurinos diferentes en su esencia, aunque pudieran parecer similares por su forma

- Toros Corridos Completos .

- Corrida de toros.

El Toro Corrido Completo, financiado con dinero concejil, exige encierro a caballo ocupando el Término Municipal de la villa, acceso al recinto urbano y finalización en plaza o centro neurálgico similar; luego vendrá la suelta y uso por parte de todos los asistentes. La Corrida de toros exige un actor -el torero- y unos espectadores que disfrutarán de la peculiar estética del espectáculo, pero no participarán.

Basta mirar un mapa de España para observar que las tierras en que se corren toros fueron tierras DE FUERO; es decir tierras de hombres libres en las que las relaciones con el poder estuvieron muy enmarcadas; incluso, como trataremos en mejor ocasión, notad el curioso detalle : Los toros corridos completos acaban aproximadamente al borde del Tajo; justo donde las gentes Concejiles 1 terminaron de hacer la RECONQUISTA. Desde ese punto en adelante serían huestes señoriales o de Órdenes Mílitares quienes llevaran adelante el esfuerzo con otro estilo repoblador, con otras leyes y -sobre todo- con otra mentalidad :

EL TORO CORRIDO COMPLETO ES PROPIO DE PUEBLOS CON TRADICION FORAL; así, la mayor densidad de toros corridos completos se da entre el Duero y el Tajo (lo que antaño se llamaba la Extremadura Castellano-leonesa), zonas de Aragón-Navarra, algún punto de Levante y poco más.

Sólo las villas realengas, las concejiles, tenían bienes propios con los que financiar toros corridos completos, potestad y propiedad sobre territorios, caballería villana bastante y capacitada, estructura política adecuada y -principalmente- el modo de ser y pensar imprescindible para la celebración de tales actos.

Durante los S. XVI y XVII, la hegemonía castellana difundió el Toro Corrido -ya incompleto- hasta lugares tan remotos como Indias, pero bastó que muriera el último Austria para que el discurrir de las cosas se invirtiera. Con Carlos II bajó al sepulcro la completa libertad para correr toros y la plaza dejó de ser parcela en la que regidores y comisarios de fiestas quitaban y ponían, para convertirse de verdad en propiedad del corregidor; a partir de estas fechas el absolutismo borbónico pretenderá que el pueblo desocupe la plaza y se siente en los tendidos; que el toro sea objeto para uso de profesionales y sobre todo, que desaparezca la aparente anarquía de lo que hoy se conoce despectivamente por "capea". Comenzaron los impedimentos, cuando no las prohibiciones; el toro corrido fue símbolo de atraso e incultura, de salvajismo y España negra, de paletos; lo fino consistía en ser antitaurino o en ser admirador de éste o de aquél torero, pero aborrecer las cosas de los de los pueblos.

Para mostrar la disposición de los despotistas ilustrados contra nuestra tradición, véase lo que opinaba el asturiano Gaspar Melchor Jovellanos1, eximio enciclopedista : "..Es, pues, claro que el gobierno ha prohibido justamente este espectáculo, y que cuando acabe de perfeccionar tan saludable designio.. será muy acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios.." .El substitutivo que propone no tiene desperdicio : ".. el pueblo que trabaja .. inventará sus entretenimientos ..un día de fiesta claro y sereno en que pueda libremente pasear, correr, tirar a la barra, jugar a la pelota, al tejuelo, a los bolos ..Y TRISCAR POR EL CAMPO, llenará todos sus deseos ..". ¿Cabe mayor tiranía que pretender decir a un pueblo cómo debe solazarse y recrearse?.

La batalla ha durado hasta hoy y las posiciones son las mismas; ni han podido vencernos, ni hemos retrocedido un paso, pese a haberse sucedido un largo rosario de regímenes políticos con ideologías muy diferentes, pero con algo en común : nuestros toros corridos no eran santos de su devoción. Dos naciones, dos mundos, dos modos de entender la vida. Encierros de Cuéllar, Medina, Tordesillas etc... abarrotados de público; luego, la corrida de por la tarde, gradas vacías o pandas cantando y bailando sin el menor interés por lo que haga el torero. La señorialización del S. XV no ha podido todavía con este glorioso resto de libertad concejil

Simplificadamente se exponen en el cuadro siguiente las diferencias entre Toros Corridos y Corrida de toros.

|

|

CORRIDA DE TOROS |

TOROS CORRIDOS |

|---|---|---|

|

Objeto |

· Celebrar acontecimiento · Obtener beneficio |

· Cumplir a la tradición |

|

Participación |

Pasiva |

Activa |

|

Coste para los participantes |

Fijado por empresa. Criterio : beneficio máximo posible |

Fijado por municipio. Criterio : Coste mínimo posible o nulo. |

|

Intervención de los participantes |

Mínima |

Máxima |

|

Dirección |

Presidencia |

Híbrido. Vecinos / Municipio. |

|

Organización |

Empresarial. Conforme a reglamento y legislación vigente. |

Híbrido. Vecinos / Municipio. Conforme a la costumbre. |

|

Planificación |

Empresarial. Conforme a reglamento y legislación vigente. |

Conforme a la costumbre. |

|

Control |

Delegado gubernativo + Fuerzas de orden público. |

Delegados municipales y vecinales. |

|

Espacio físico |

Plaza de toros |

Plaza. Aleatorio en Término Municipal |

|

Espacio temporal |

Previsto |

Imprevisto |

|

Actores |

Toreros |

Quien lo desee |

|

Antigüedad |

XVIII |

Inmemorial |

|

Ámbito geográfico |

|

|

|

Motivación |

Obtención de placer estético |

Obtención de bienes inmateriales |

|

Riesgo |

No evaluable |

Evaluable |

Repárese en el concepto riesgo; resulta evidente que quien acude a toros corridos corre riesgo aunque se sitúe en la talanquera más alejada, ya que -quiera o no quiera- es actor y la situación puede llegar a complicarse; recordad el encierro del Domingo de la Peña 1.989 en Tordesillas : un toro deambulando por la Ribera y arrojando corredores al Río; otro, corriendo arenales de pinar, envuelto por la Caballería que apoyaba a las gentes de a pie difuminada entre nubes de polvo; otro, rematando talanqueras en el recinto urbano y sobre todos ellos cayendo la noche. Los lances y ocasiones se sucedían, cualquier lugar se convertía en fugaz escenario y cualquiera que parara por la zona se veía inmiscuido : ya no había refugios ni retaguardia; era el paradigma de Toro Corrido Completo capaz de sacar de quicio a cualquier despotista ilustrado, de horrorizar a los sin raíces, la antítesis del modelo social propuesto por la televisión. Allí se componían sobre la marcha grupos para controlar a los toros; los errores se pagaban con sangre; surgían mandos naturales; se ignoraba por completo la voluntad del gobernador y se abría profunda zanja entre aquella realidad y lo prescrito por un extraño Reglamento Taurino. El Toro Corrido Completo, seña de identidad para un Pueblo, ceremonial milenario autóctono, fuente de bienes inmateriales para quienes disponen de vaso con que tomar tales aguas; incomprensible para los ajenos a nuestra Cultura y por incomprendido, perseguido y con más ahínco, precisamente, por los que más se llenan la boca con las palabras libertad, igualdad, fraternidad. Pero la Caballería Villana seguía cabalgando y las haces desplegaban entre las sombras.

Queden las anteriores reflexiones a modo de entrada y pasemos a lo que nos ocupa esta tarde. El Toro Corrido Completo alcanzó su cenit durante el S. XVII -pese a la dura y continuada crisis de los tiempos- replegándose luego a sus territorios naturales; de ahí la importancia que tiene conocer el desarrollo de los actos taurinos y en especial del encierro; para describir cómo sucedían los encierros en aquel siglo, me referiré a la Tordesillas de 1.696 y compondré un relato tipo con documentación de época.

El año de 1.696 comenzó mal, según costumbre, con la leva de Enero2: ¿Cuántos soldados llevaba tragados el Ejército de Cataluña?. Y siguió tan mal que llegó a fallar hasta la Casa de la Mancebería3, suceso sólo posible cuando se pisa el territorio del fin; pero la situación no arredró a los mayordomos de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Pedro; cierto que no podrían dar al público los fastuosos toros corridos del siglo pasado, cuando la mayordomía era ostentada por los más selectos apellidos de la villa, pero darían toros.

Encontrar ganado de calidad, cosa que a veces suponía mayores gastos que lo que valían los animales, les resultará fácil, pues en la villa asienta la familia de los Reguilones, propietaria de una de las más afamadas ganaderías de Castilla y los pastizales de verania paran cercanos. No tendrán que ir muy lejos

A últimos de Junio, cuando el toro alcanza su máximo de bravura y trapío, los mayordomos recorrieron aquellos lóbregos pastizales de Vegamayor, Cubillas y La Ribera, donde los animales aparecen súbitamente entre la espesura, donde sólo sobreviven al lobo los chotos más fuertes4 y donde se lleva a nadar a las vacas5; una de ellas mugía prendada entre los zarzales6; así se seleccionaba la cualidad fortaleza física.

Luego siguieron hasta el inmenso prado de Villaester, tachonado de puntos negros refulgentes bajo un sol de justicia a orillas del Ornija, que conformaba el carácter de erales y utreros ..¿Cómo iban a ahogarse luego en las plazas?.

Después de comer visitaron el santuario; los hermosísimos prados de Zapardiel y Foncastín, joyas ansiadas por todo ganadero donde se pulen y engordan los encierrros importantes, donde la hierba de impenetrable verde esmeralda incrementa la bravura y donde a la fresca de los álamos, D. Francisco Reguilón Enríquez les relató las grandes caminatas para trasladar la ganadería hasta la raya de Portugal, buscando pastos de invernia y verania.

Los mayordomos temieron que el encierro les iba a costar una fortuna, pero como lo bueno siempre es caro, no se lo pensaron y eligieron la flor de entre los toros de muerte. Todos tenían nombre y señal : el Ronquillo, tan malo como aquel alcalde imperial, negro, cinta parda, cornialto, 6 años, marcado con R. El Rabón, cenizo corvo, bragado, corniverde, largo y añejo de 7 años, marcado con R y dos enraizados. El Romero, inquieto animal que no paraba de mirarles, cinqueño carinevado, pardo sanguino, vergajo bragado, marcado con palmera y R. El Ramiro, cabos negros y cinta roja, cornicosido, 6 años, marcado con R e Y borrada.

Habrían acertado?. La gente sólo admitía "toros de buen bravío y calidad"7 comparando lo que se echara con aquel admirable encierro8 que hacía ya 10 años llevó a León D. Juan Lozano, familiar del Santo Oficio. Pero... había algo mejor que los toros de D. Francisco? .. cuántos podían blasonar de haber encerrado9 en Zaragoza, San Sebastián, Pamplona, Logroño, Valladolid ...

El escribano Francisco Redondo del Castillo desplegó mesa, papel sellado y salvadera al tiempo que sonaba lejano el esquilón de los bezaos : ya marchaba el mayoral Antonio Blanco hacia Villaester para buscar al buey perdido hace tres días.

D. Francisco pronunció la temida frase : "..555 reales cada toro y en la paga y satisfacción .. no pondrán descuento alguno .. quier salgan flojos o mansos o sucedan otros casos fortuitos"10, matizando que le aguardaban en la villa ciertos señores de Valladolid interesados en comprar, por lo que les rogaba decidieran.

Bastó una leve inclinación de cabeza para que el escribano comenzara a leer los prolegómenos de costumbre : los toros no se pagarán si no se corren,; la villa, como protectora, no cobrará ni alcabala ni cientos de la transacción; eso parecía claro, pero luego vino lo problemático : el encierro.

El público estaría esperando que se desmandara algún toro o si era todo el encierro, mejor; así duraría más y en realidad tal cosa no debiera importar a D. Francisco, pues según costumbre, su responsabilidad terminaría cuando el encierro "pise las piedras del Puente"11, pero sabe que en la práctica no es así; cuando un toro queda aislado en la llanada del Palacio o se escapa por cualquier calle, poco tarda en aparecer el regidor comisario de fiestas para pedirle el favor de reconducir al animal; ¿cómo negar, si en su mano para el arriendo del Prado del Zapardiel?; por eso exigió a los mayordomos completa perfección en "oponer las calles para la carrera"12 y en especial "las bocacalles y escampados que hay desde el Puente Mayor de esta Villa hasta la Plaza de ella, para más seguridad del encierro"13.

Los 14 bueyes, bezaos, changarros o cabestros eran para D. Francisco como 14 hijos; fieles ayudantes y delicada herramienta muy difícil de sustituir; aunque los corredores no opinaban igual; para ellos eran la antítesis del toro, lo despreciado e insulso, así que cuando practicaran tal opinión cachaba en mano, bien podría resultar que alguno de sus 14 hijos se desgraciara o muriera .. y qué decir, cuando una vez encerrados los toros regresaran los bueyes -infinitamente solos- Empedrado abajo?. Que salieran ilesos era más difícil que cobrar al Ayuntamiento de Rioseco14 : so color de arrearlos, mozos y viejos dispararían palos y piedras, aunque él temía especialmente a los chicos; no, no estaría tranquilo mientras sus bueyes anduvieran por la villa. Tales reflexiones le movieron a incorporar al contrato esta condición : "si algun buey cabestro de los que fueren con el encierro se desgraciare hasta volver a salir de esta villa y del Puente referido, quier sea por golpe, herida o otro acidente, pensado o no pensado ." le sería pagado a precio de toro.

Accedieron los mayordomos, qué remedio! y a modo de robra, D. Francisco les regaló con un vaso de su excelso verdejo del Dormitorio y la promesa de no cobrar nada por encerrar.

La destrucción prácticamente total de nuestros archivos medievales impide de momento documentar lo que parece evidente : la villa corrió toros regularmente en aquellos años; no aceptar la hipótesis significaría admitir que la villa siguió un curso histórico diferente a cualquiera otra de la villas concejiles tales como Medina, Arévalo, Cuéllar etc... lo que resulta falso a la vista de lo sucedido con otras facetas públicas, desde la composición municipal, hasta la conformación parroquial; desde el perfil poblacional, hasta la estructura económica. Si Tordesillas es casi clónica a cualquiera de las citadas villas, es admisible que también lo fuera en esta tradición.

El primer documento municipal sobre toros corridos se remonta a 1.540 y versa sobre los toros sanroqueños, aunque el verdaderamente importante es el acuerdo de 23-VI-1.558g15; su enunciado, muy simple, puede justificar siglos de práctica : se correrán 2 toros por San Juan y 1 por San Roque, porque "..es costumbre muy antigua en la villa y voto ..".

La costumbre muy antigua en la villa se refiere a los toros de San Juan, ya que Rioseco, Medina, los concejos salmantinos y zamoranos y prácticamente la totalidad de villas extremeras importantes, celebran a San Juan con toros corridos y tienen estos toros tal peso específico, que todas estas villas señalan apartado entre sus rentas para financiar toros y atalancados. Estos toros primigenios, los toros solares, los de la gran fiesta del Valle del Duero, la ceremonia de la Nación Vaccea?, también tenían en Tordesillas financiación señalada; precisamente en el mismo capítulo que las villas citadas : las carnicerías.

El toro votivo a San Roque tiene origen diferente y posiblemente no tan antiguo. A partir de 1.350 se extendió por Castilla la llamada mortandad gande o peste negra, que junto a otros factores causó un terrible impacto sicológico; parece admisible que la villa pidiera salud al santo a cambio de correr un toro en su honor. La acción cuadraría perfectamente con la tradición hispanorromana de mil años atrás : el taurobolio o sacrificio de un toro precisamente para impetrar salud, que aparece documentada en Córdoba 24-III-238 por la salud del emperador Alejandro Severo y en Metellinum año 234 por la salud y pronto regreso de cierto individuo etc.. .En conclusión ofrendar un toro para obtener salud era antigua práctica hispanorromana, aunque la traducción de tal práctica en la Celtiberia (permítaseme llamar así al Conjunto ampliado del Valle del Duero) consistiera en combatir con un toro bravo, no en ofrendar sobre el ara un magnífico buey.

Según lo expuesto, puede aproximarse al año 1.350 la fecha de comienzo de estos toros votivos.

Volviendo a nuestro asunto, teníamos al encierro dispuesto el día de la víspera en el Prado concejil del Zapardiel; amanecía y como hoy, vaqueros y caballistas comenzaban a mover la manada sosegadamente hacia el Pinar de la Villa, tratando de evitar que algún toro se desmandara. No tenía el pinar la frondosidad de hoy; el clima frío y la escasez de combustible forzaban a explotarle al máximo, así que -poca tamuja y mucha arena- los toros venían bamboleándose entre gruesos troncos.

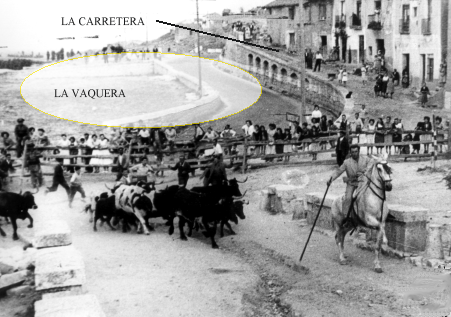

Alcanzada la Vega, avanzando más despacio, embolsaban a la manada; el caballo guía que abriría encierro ocupaba la vanguardia y se llegaba -por fin- a la rampa de la ermita del Cristo, último y delicado obstáculo a superar porque allí se abría un manojo de caminos como puede verse en el gráfico adjunto y si se arreaba demasiado pronto, podía escapar el encierro por cualquiera de ellos. Cosa impensable; el encierro debía entrar a toda costa, pues en caso contrario el ganadero no cobraba.

Los primeros espectadores pararían en los malecones del Desaguadero, pero no habría corredores, porque la manada venía al paso, completamente cerrada por los caballos y con el guía destacado 8 ó 10 metros para evitar que los corredores se situaran encima.

Una vez iniciado el curso del puente y hacia su mitad, había un punto clave : el Castillo, o Puerta de la Puente, o Torre de la Puente; lugar donde el encierro comenzaba a tomar velocidad, pues cruzado su arco, bastaba cerrar las puertas -caso de estar operativas- para tener controlada la situación : ya no habría toro desmandado por el campo. Posiblemente, una vez cruzado el castillo, con los primeros corredores citando, los jinetes obrarían conforme observaran reaccionar a los toros : si éstos se aplicaban, arreaban al encierro; si no hacían caso de los cites, mantenían el paso. Estos corredores harían sus carreras y cites desde el castillo del Puente hasta las talanqueras y muretes de la Vaquera; carrera de sobre 100 m. en ligera pendiente y peligrosa en sus inicios, pues no había más defensa que la gruesa baranda del Puente labrada en sillería a media caña y que no permitía encaramarse a ella con precisión

Alcanzado el final del Puente se abrían dos vías; a la mano izquierda, pasada la Vaquera o corraliza donde se guardaba el ganado concejil, una estrecha calzada quiméricamente llamada La Carretera, circunvalaba los muros de la villa para buscar entre derrumbaderos la Carrera de Galicia; a la mano derecha proseguía la ascensión con la fuerte pendiente llamada el Empedrado. Si el encierro se guardaba en La Vaquera, allí terminaba todo; no obstante, lo más frecuente y documentado era que el encierro llegara hasta la Plaza Mayor; para ello, llegados al rellano de la Vaquera, se arreaba con fuerza; los animales y el caballo guía salían disparados, ningún corredor podía correr este tramo cercano a los toros, ni siquiera lateralmente, pues lo impedía una pendiente próxima al 10 %, un firme irregular donde asomaban losas inclinadas y un reguerón en pleno centro de la calzada.

Pero la violenta carrera no solía durar más que unos instantes; llegados al conjunto Iglesia de San Antolín-Explanada del Palacio, disminuía la aceleración y podían efectuarse carreras muy cortas, veloces y precisas. Los carros que eventualmente cerraban la salida, abarrotados de espectadores, dificultaban al corredor la ruptura del contacto si el toro se salía de manada o avanzaba rematando, resultando así de capital importancia precisar en cada instante hacia dónde salir, porque los toros, trabajados por la fuerte pendiente, cada vez remoloneaban y derrotaban más.

El grueso de corredores esperaba en la Calle de San Antolín, abriéndose de golpe, pegándose contra la pared para dejar pasillo al caballo-guía y cerrándose luego para recibir al encierro, que a estas alturas avanzaba en hilera. La angostura de la calle sólo permitía correr delante o detrás; la vanguardia, programaba su carrera para desembocar en abanico sobre la Plaza Mayor de la villa justo cuando fueran a ser alcanzados, en medio del tradicional "ya! ya! ya!" y girando violentamente hacia su derecha o su izquierda de modo que pudiera zafarse aprovechando la inercia de la manada; la retaguardia procuraba correr próxima a los toros, pero vigilando tanto a los caballos de cierre como a las puertas de la Plaza, pues si no se trancaban con puntualidad, podía suceder que alguno de los animales recién entrados, volviese sobre sus pasos, chocando frontalmente contra ella.

Si la corrida era de las que califiqué como solemnes16 , el encierro se guardaba en la Plazuela de Palacio17, que para hacernos una idea, se conformaba como pequeña plataforma enmarcada por dos leves planos inclinados; uno hacia San Antolín y el otro hacia Santa Clara; con aparatoso derrumbadero en su centro, algún paño de cal y canto en el Mirador de los Pobres y paredón hace mucho comenzado pero aún sin terminar18. En este caso servían las peñas y cárcavas a modo de talanqueras, pero había que afinar, porque un error podía conducir a desplomarse por el precipicio y una excesiva confianza en la poca capacidad escaladora del toro, a encontrársele encima y sin obstáculo protector.

El corredor barroco que hoy corriera nuestro encierro, se sentiría defraudado, considerándole uniforme, industrializado, muy pamplonica, en fin; hallaría en falta la discontinuidad vital del antiguo itinerario; lo variadísimo de las situaciones en función del tramo elegido para correr y pensaría que al contrario de lo que sucedía en su tiempo, una somera instrucción permite correrle. ¿Dónde aquella terrible intensidad de la Curva del Empedrado?, ¿Dónde aquella solemnidad proyectada por las fábricas renacentistas?, ¿Donde aquellos contraluces?, ¿Dónde aquella explosión en la bocaplaza?.

Metafísicos bienes perdidos; bueno, perdidos de momento, porque antes o después, el caballo-guía cruzará veloz calle de Santa María adelante y las aguas habrán vuelto a su cauce.

Tordesillas 8 de Agosto de 1.992

José Ramón Muelas García.